マスタメンテナンスとは? やり方&注意点、使えるツールは?

みなさんは、マスターデータのメンテナンス作業、うまくやれていますか?

マスタのメンテ作業というと、一見地味に思えますが、適切かつ効率的なメンテの仕組みを整えるのは非常に難しいものです。

本記事では、そんなマスタのメンテ業務に関して、効果的なやり方、陥りやすい「落とし穴」や注意すべきポイント、効率化する方法や手段について、分かりやすく解説します。

目次

マスタメンテ(マスターメンテナンス)とは?

マスタメンテ(マスターメンテナンス)とは、企業活動のあらゆる場面で利用されるマスターデータの品質を担保するために行う、データの品質管理業務のことです。

業務内容としては、マスタへのデータ登録、削除、更新、編集などの保守作業をはじめ、不正な値や重複データの修正、欠損値の補完、各種マニュアルや仕様書の作成など多岐にわたります。

マスターデータには、顧客情報、商品情報、従業員情報、勘定科目など様々ありますが、いずれも複数のメンバーが、それぞれ異なる目的で参照・利用するものです。従って、メンテナンス無しでその品質を維持することは非常に難しく、定期的に保守管理作業を行う必要があります。

▼マスターデータについてさらに詳しく

マスタメンテナンスが重要な理由

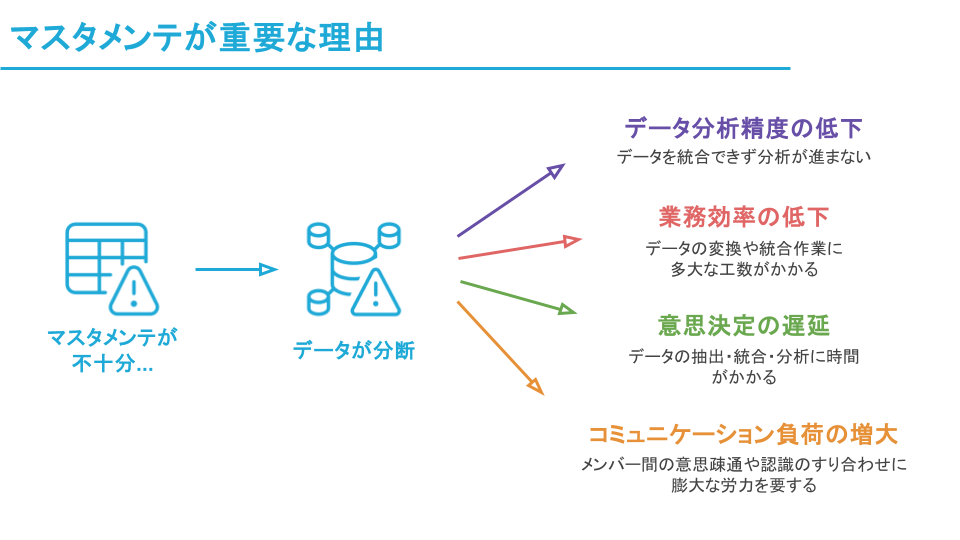

マスタのメンテナンスが重要な理由は、その影響範囲の広さにあります。

マスタのメンテナンスを適切に行なっていない場合、マスターデータの正確性や整合性を保つことができません。そうなると、作業者やシステムによって扱うデータに微妙な差が生じることになり、組織のメンバー同士で共通認識を持つのが難しくなります。

結果、メンバーが連携して業務を進める際に、その都度認識合わせのコミュニケーションやデータの変換作業が必要になってしまい、業務効率が下がります。

また、データの統合や分析が難しくなるため、意思決定の精度とスピードも落ちてしまいます。

これらの問題は「データのサイロ化」と呼ばれ、デジタル化が進む現代特有の企業課題として注目を集めるようになっています。

マスタメンテナンスは、これらの問題を解決する手段として重要視されているのです。

マスタメンテナンスの目的は?

マスタメンテナンスを行うそもそもの目的は、マスタがマスタとして不都合なく機能するよう、マスターデータの品質を高めることです。

マスタは一般的に、部門やシステムを跨いで利用・参照されるものです。従って、分散管理に陥りやすく、重複や不整合が生じやすい特徴があります。定期的に重複や欠損、不整合を排除するためのメンテナンスをしなければ、品質を維持するのは難しいでしょう。

では、「品質の高いマスタ」とはどのようなもので、具体的にどんな状態を目指せば良いのでしょうか。

次項では、そのヒントとして、実際に私たちがお客様に推奨している「高品質なマスターデータ」を定義する7つのポイントを紹介しましょう。

「高品質なマスタ」とは? マスタメンテの7つのポイント

マスタの品質を高めるためにメンテナンスすべきポイントとして、ビズリポでは以下の7項目を挙げています。

順に解説しましょう。

ポイント①「正確性」を高める

まず、マスタの情報は正確である必要があります。

ここで言う「正確性」には、入力ミスや表記揺れが無いことを含みます。

わざわざマスタを整備してデータの形を標準化するのは、マスタの参照先・利用先において、入力ミスや表記揺れを起こさないようにするためです。そのマスタ自体に入力ミスや表記揺れが含まれていては、マスタとしての機能を果たすことができません。

入力ミスや表記揺れが無く、正確なデータで構成されている状態を目指しましょう。

ポイント②「一貫性」を高める

マスタは、どの参照先・利用先においても、一貫性のある、共通のデータを参照・利用できる状態になっている必要があります。

たとえば、複数システムのデータを統合して分析を行いたい場合、各システムで使用されているマスタ情報を整合させる「統合マスタ」が無ければ、データ統合に膨大な時間がかかってしまうでしょう。

すべてのマスタ利用者が、一貫性のあるマスタを利用できる状態を目指してください。

ポイント③「一意性」を高める

マスタは、重複データがない状態、つまり、すべての値がユニーク(一意)になっている状態が求められます。

本来同一の対象を表している情報が複数のレコードに分裂していては、どれが正しい情報なのか判断できず、参照先・利用先で混乱が生じるでしょう。

重複データが無い状態を目指しましょう。

ポイント④「完全性」を高める

マスタは、各参照先・利用先で必要とされる情報をすべて含んだ状態になっている必要があります。

過不足や欠損を含んだままの状態にしていると、マスタと各参照先・利用先データの連携や統合がうまくいかなくなる可能性があるためです。

過不足や欠損には適切な補完処理を行い、データが完全に揃っている状態を目指しましょう。

ポイント⑤「最新性」を高める

マスターデータは、できる限り最新の情報にしておく必要があります。

古いデータがそのままになっていては、「一貫性」や「一意性」を損なうリスクがあるためです。

使用しなくなったデータや過去の情報は適切に処理し、最新情報が反映されている状態を目指しましょう。

ポイント⑥「有効性」を高める

マスターデータは、すべての参照先・利用先で有効に使える「データ型」になっている必要があります。

システムごとにデータ型や桁数には制約があります。マスタ側のデータに、参照先・利用先システムでは無効とされる値が含まれている場合、データの連携・統合時の変換処理が増えるため非効率です。

各利用先・参照先の制約条件に応じてバリデーションチェックを行い、すべての値が有効になっている状態を目指しましょう。

ポイント⑦「信憑性」を高める

一般的に、マスターデータは、何かしらのデータソースから得られた情報を加工して作成されることが多いですが、そのデータソースは信頼できるものである必要があります。

データソースの信憑性が低かったり、データソースの情報をマスタに取り込む際の処理方法にミスがあったりした場合、信頼できないデータがあちこちの参照先・利用先で使われてしまうリスクがあるためです。

マスタ内のデータがすべて信頼に足る状態になるようにしましょう。

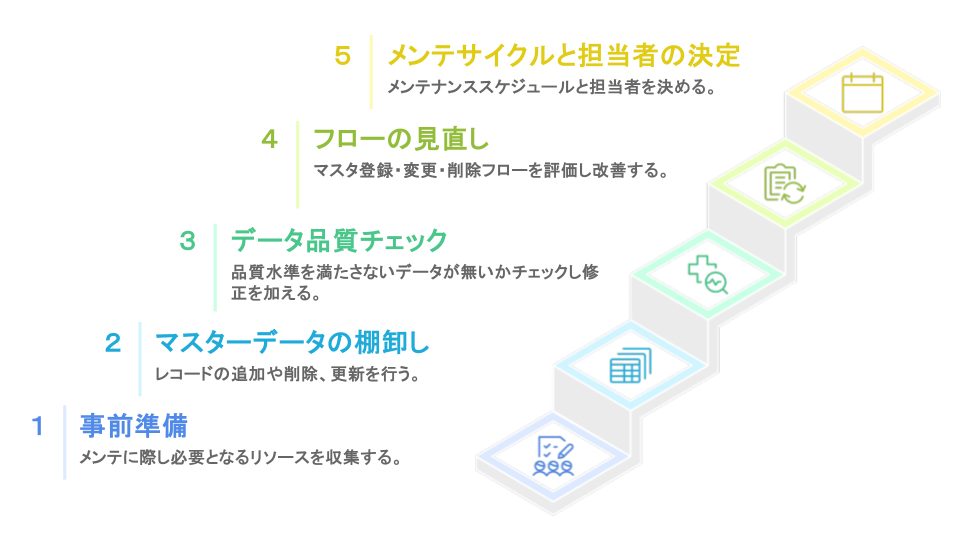

マスタメンテナンスのやり方【効率を上げる5ステップ】

マスタメンテナンスを効率よく、かつ効果的に行うには、適切な手順を踏むことが重要です。

ここからは、マスタメンテナンスの5つのステップについて解説するとともに、各ステップで押さえるべきポイントを紹介します。

【ステップ1】事前準備

マスタメンテに着手する前に、事前準備として、メンテ対象のマスタについて以下の項目を確認しておきましょう。

- 整備された目的

- データ仕様

- マスターデータの保存場所

- マスターデータベースと各参照先・利用先の関連性およびデータ構造

- 各参照先・利用先における用途と活用方法

- マスタ利用者の部門と連絡先

過去に作成された要件定義書や仕様書、作業マニュアルなどの文書を確認し、上記各項目について整理してください。

また、実際にマスタを利用するメンバーにヒアリングを行い、相違点・変更点や補足事項を織り込んでおくようにしましょう。

この工程を踏むことで、各マスタの必須条件・必要条件をより正確に理解できるようになり、メンテ作業の優先順位が明確になります。

【ステップ2】マスターデータの棚卸し

【ステップ1】の内容を頭に入れたら、実際に棚卸し作業を行っていきます。

棚卸し作業は、主に次の3項目に分かれます。

①不要になったレコードの処理・削除

②新規レコードの追加

③既存レコードの変更

順に解説していきましょう。

①不要になったレコードの処理・削除

不要になったレコードは、「利用開始日」「利用終了日」あるいは「有効/無効フラグ」などを用いて、利用中のレコードと明確に区別できるようにします。

その後、必要に応じてアーカイブする、論理削除する(=削除フラグを付与する)あるいは物理削除する(=完全に削除する)など、処理ルールを決めておくようにしましょう。

処理ルールは、【ステップ1】事前準備で確認した内容を踏まえて組み立てるようにしてください。

たとえば、顧客マスタであれば、個人情報保護の観点から「削除フラグ付与後30日経過したら物理削除する」などといった処理ルールが適しているでしょう。

②新規レコードの追加

次いで、新たに必要となったレコードを追加していきます。

現時点で新規レコードの追加ルールが設定されていない場合は、【ステップ1】事前準備で確認した内容を踏まえて、新規レコードの追加ルールを明文化しておくようにしましょう。

ルール設計は、「高品質なマスタ」とは? マスタメンテの7つのポイント の項で挙げた各ポイントを満たすには何が必要か?という観点で組み立てるようにしてください。

たとえば、「一意性を確保する」ために、「同一内容のレコードが既に存在していないか、事前に◯◯✕✕の手順でチェックを行う」といった具合です。

③既存レコードの変更

最後に、既存レコードの変更を行います。

こちらに関しても、ルールが設定されていない場合は、【ステップ1】事前準備で確認した内容を踏まえて、既存レコードの変更ルールを明文化しましょう。

ルール策定の考え方は、基本的に「新規レコード追加のルール」と同じですが、既に利用中のレコードの変更を加えることになるため、より慎重かつ厳密なルール設が求められます。

たとえば、以下のような観点のルールを加えておくとトラブルを減らせるでしょう。

- 変更できる担当者や部門を限定し、権限を持たないユーザーは変更できないようにする

- マスタと各参照先・利用先の関連性やデータ構造を把握している担当者の承認がなければ変更が適用されないようにする

- 変更の理由や目的を入力する欄を設けておく

- いつ・誰が・どの項目を・どのように変更したか、変更履歴が残るようにする

【ステップ3】データ品質チェック

棚卸し作業が完了したら、マスタのデータ品質をチェックしていきましょう。

この工程では、「高品質なマスタ』とは? マスタメンテの7つのポイント の項で挙げた以下各ポイントに従って、求められる水準以上の品質が担保されているかチェックしていきます。

【ステップ1】事前準備で確認した内容を元に、上記1〜7それぞれにおいて、どの程度の品質水準が求められるのか明確にし、それに照らしてチェックを進めましょう。

品質水準を満たしていないものが見つかったら、優先順位を決めて段階的にクレンジング処理を行っていきます。

項目ごとに、どのようなクレンジングを行うのか一つずつ手順をルール化しておくと良いでしょう。たとえば、

- 表記揺れの正規化手順

- 入力ミスや不整合データの補正手順

- 重複データの統合手順

- 欠損値の補完手順

- 無効な値の変換手順

などが挙げられます。

【ステップ4】マスタ登録・変更・削除フローの見直し

【ステップ3】品質チェックの結果、対応処理が必要になった要素を抽出し、なぜそのような品質低下が起きたか分析します。

マスタの品質低下は、往々にしてマスタへのデータ登録・変更・削除フローの不徹底や整備不良が原因で起こるものです。

従って、フローを見直せば、今後は同じ要因による品質低下を避けることができるかもしれません。

新しいマスタ登録・変更・削除フローを作成し、手順書や操作マニュアルに追加しておくと良いでしょう。

【ステップ5】メンテサイクルと作業担当者の決定

最後に、メンテを行うタイミングと作業者を決めます。

マスタメンテの頻度は、マスターデータの種類や更新頻度、ビジネスへの影響度などを考慮して決定します。たとえば、顧客マスタのように頻繁に更新されるデータは、月次あるいは四半期ごとにメンテを実施するのが適切でしょう。一方、商品マスタのように比較的更新頻度の低いマスタは、年次でのメンテで十分な場合もあります。

棚卸し作業の実施タイミングは、「毎月20日」「四半期に一度」のように決める方法と、何らかのトリガーとなるアクションが発生する度に、随時作業を行うことをルール化する方法があります。状況に応じて適切なメンテサイクルを設定してください。

作業者に関しては、データベースに関する基礎的な知識のある人物が担当するのが望ましいでしょう。

【要注意】マスタメンテを行う際の「よくある落とし穴」とは?

ここまで、マスタメンテの目的や具体的な実施手順について解説してきました。ここで改めて、マスタメンテ業務に関するよくある落とし穴と注意点について確認しておきましょう。

①既存マスタの品質が低く、定期メンテで対応しきれない

マスタメンテ業務を軌道に乗せるには、そもそもある程度の品質を備えたマスタが存在していることが前提となります。

既存マスタの品質が極端に低かったり、そもそもマスタと呼べるようなデータが無かったりする場合、メンテナンスの前に、いかにして適正なマスタを整備するか考えなければなりません。

私たちが提供するマスタ管理ツール「ビズリポ」では、手元にある無秩序なデータから適正なマスタを生成するサポートも行っています。

「自分たちではとても手に負えない…」という人は、下記よりご相談ください。

②目的が不明確なままメンテに着手してしまう

マスタのメンテナンスを行う目的が明確に定義されていない場合、メンテ業務を通して「何を実現すべきなのか」「何が必須条件なのか」「優先的に対応すべきなは何なのか」といったことが曖昧になってしまいます。

そうなると、メンテを行っているにもかかわらず、各所から求められている要件を満たせない状態が続き、結果的に費用対効果も合わなくなるでしょう。

メンテを稼働する前に、必ず「どのような目的でメンテを行うのか」「どんなリターンを見込んでいるのか」を明確にした上で、適切な人員や工数を見積もり、経営戦略や事業計画とも整合性を確保するようにしてください。

③過剰なセキュリティ制約によりメンテ効率が下がってしまう

マスタのセキュリティを厳格に管理している組織でよく起こる事例として、メンテに必要以上の時間がかかってしまうケースが挙げられます。

マスタへのアクセス制限やマスタ変更時の申請・承認プロセスを厳格に管理している場合、メンテの各工程で、アクセス権限付与や変更申請・承認対応が必要となります。メンテ作業はその都度一時停止することになるため、すべての工程を完了するまでに長い時間を要してしまうのです。

こうしたケースでは、メンテ業務だけでなく現場のマスタ活用シーンでも弊害を生みやすい傾向があります。

たとえば、厳格なアクセス制限による非効率を回避するため、公式マスタとは別に、現場レベルで独自の非公式マスタが作成されてしまう、といった事態です。

マスタの利用やメンテにおける利便性とセキュリティ、双方のバランスを考慮する必要があります。

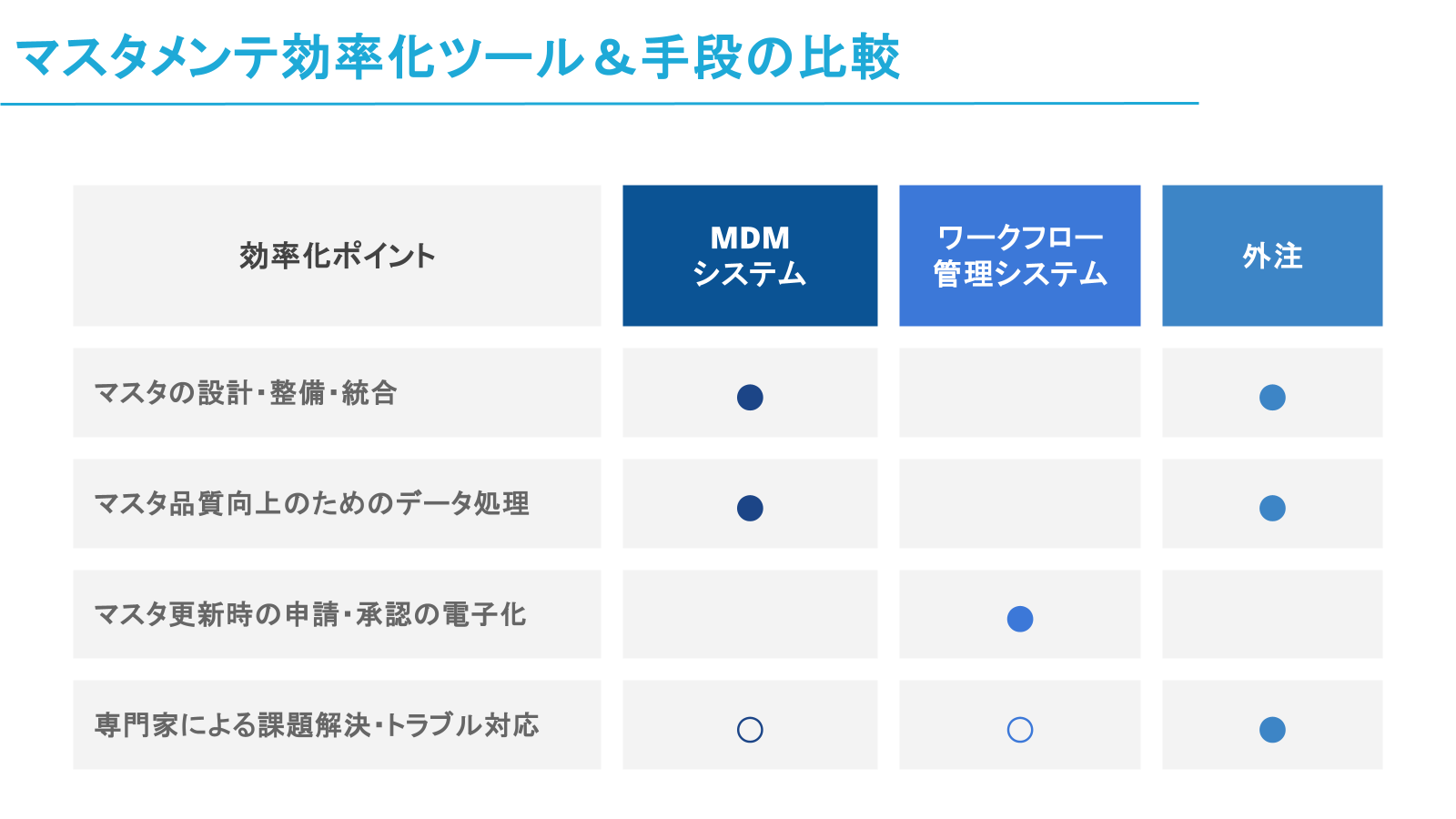

マスタメンテナンスを効率化するには? 3つのツール&手段

マスタメンテを効率化する方法として、次の3つのアプローチが考えられます。

これらの方法は、直面している課題や運用状況に応じて選択・併用するのが効果的です。

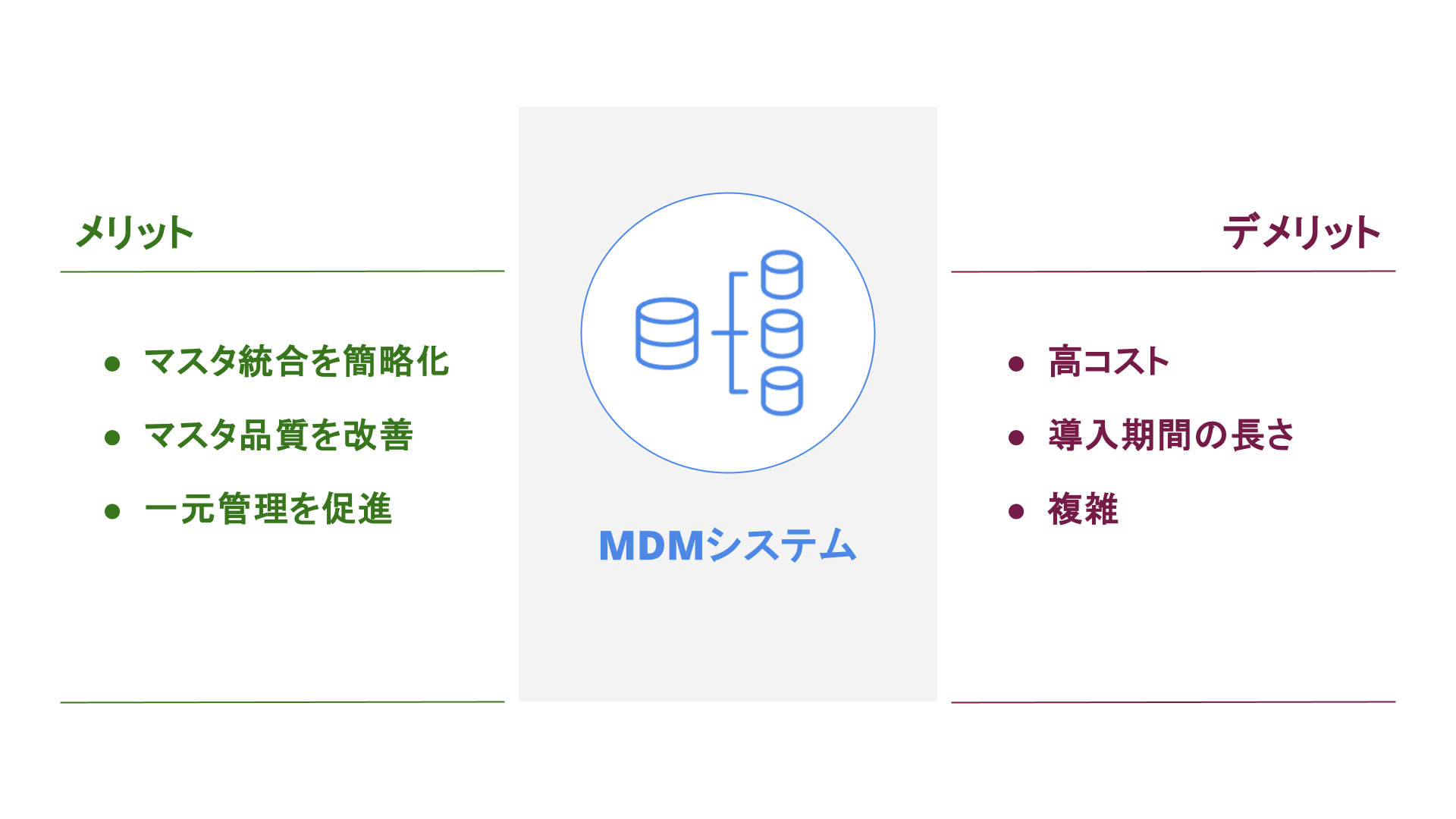

1. MDMシステム(マスターデータ管理システム)

マスタメンテの効率化を検討する際、真っ先に選択肢に挙がるソリューションといえば、MDMシステムでしょう。

次のような課題や状況に直面している組織には、MDMシステムが最有力の解決策となります。

- 複数システムや部門にマスターデータが分散しており、データ統合や一元管理ができていない/時間がかかっている

- データの重複や不整合が頻発しており、マスタの品質が低い

- システムやデータの分断により、正確な分析や業務効率化が進まない

MDMシステムを使う最大のメリットは、重複排除や欠損補完など、マスタの統合と品質向上のためのデータ処理を簡略化できることです。

基本的に「マスタの整備統合や品質向上を効率化して一元管理する」ための製品となるので、マスタメンテの観点では「攻め」の要素が強いプロダクトだと考えると理解しやすいでしょう。

エンタープライズ向けの製品が中心となるため、導入・運用コストや稼働までにかかる初期設計の期間が大きくなりやすい点には注意が必要です。

マスタの品質が低い、または、統合やメンテのデータ処理に課題があるという組織には、MDMシステムが適していると言えるでしょう。

▼MDMシステムについてさらに詳しく

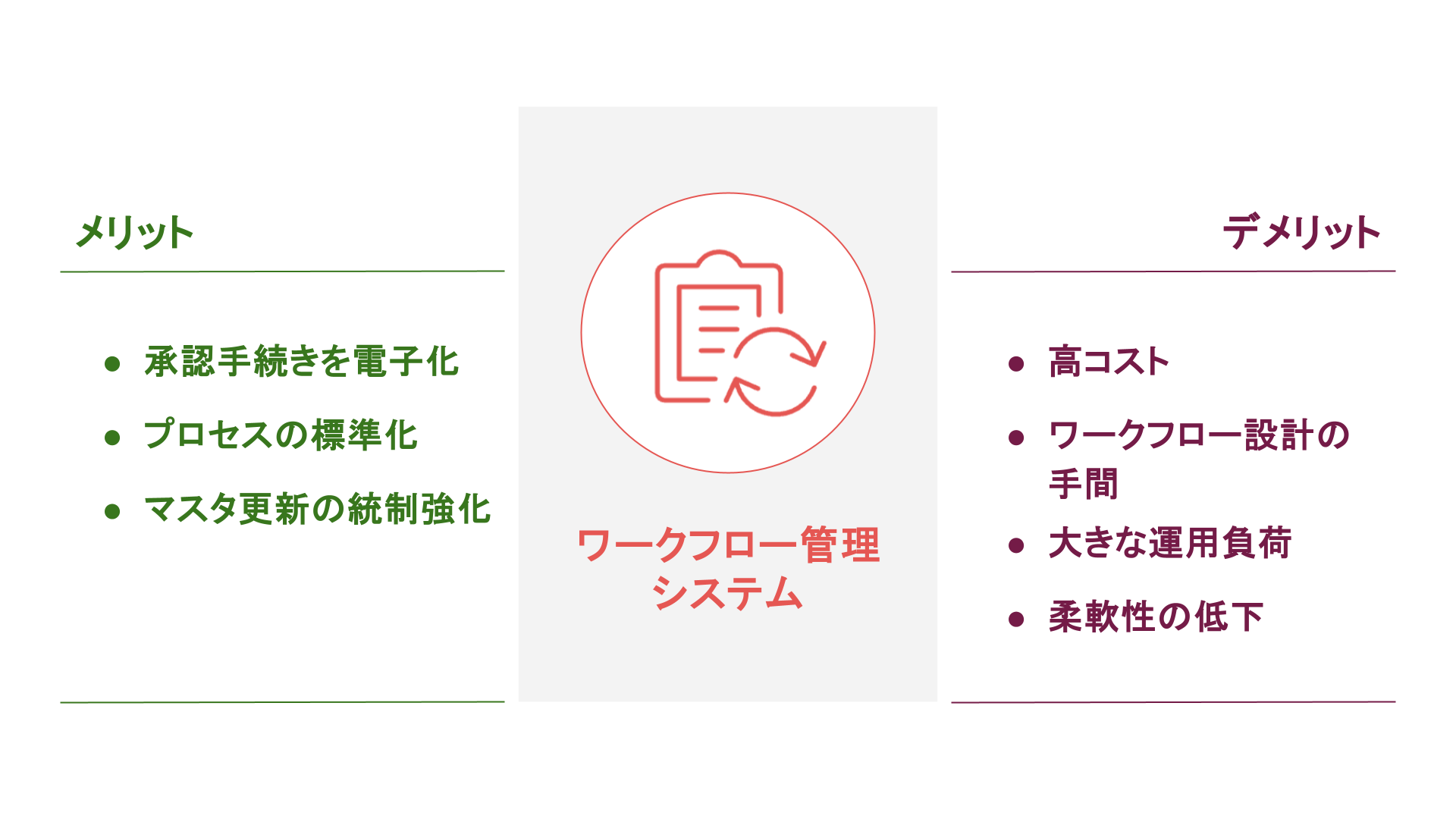

2. ワークフロー管理システム

ワークフロー管理システムの導入がマスタメンテの効率化に寄与するケースもあります。

たとえば、次のような課題や状況に直面している組織に当てはまります。

- マスタ登録・変更の申請/承認プロセスが属人的になっている、ルールが守られていない

- 申請/承認の進捗管理や履歴管理が煩雑

- リモートワーク環境での申請/承認プロセスをスムーズにしたい

ワークフロー管理システムを使う最大のメリットは、申請・承認プロセスをシステム化できる点です。

システムによって申請・承認プロセスを組み込む形となるため、マスタの登録・更新を厳格に統制することが可能になります。

MDMシステムがマスタの統合と品質アップを効率化してくれるのと対照的に、人のチェックによりマスタの品質低下を抑えてくれる、いわば「守り」のプロダクトと言えるでしょう。

費用や導入期間に関しては、MDMシステムと同様、エンタープライズ向けの高価格・高付加価値製品が中心となっています。

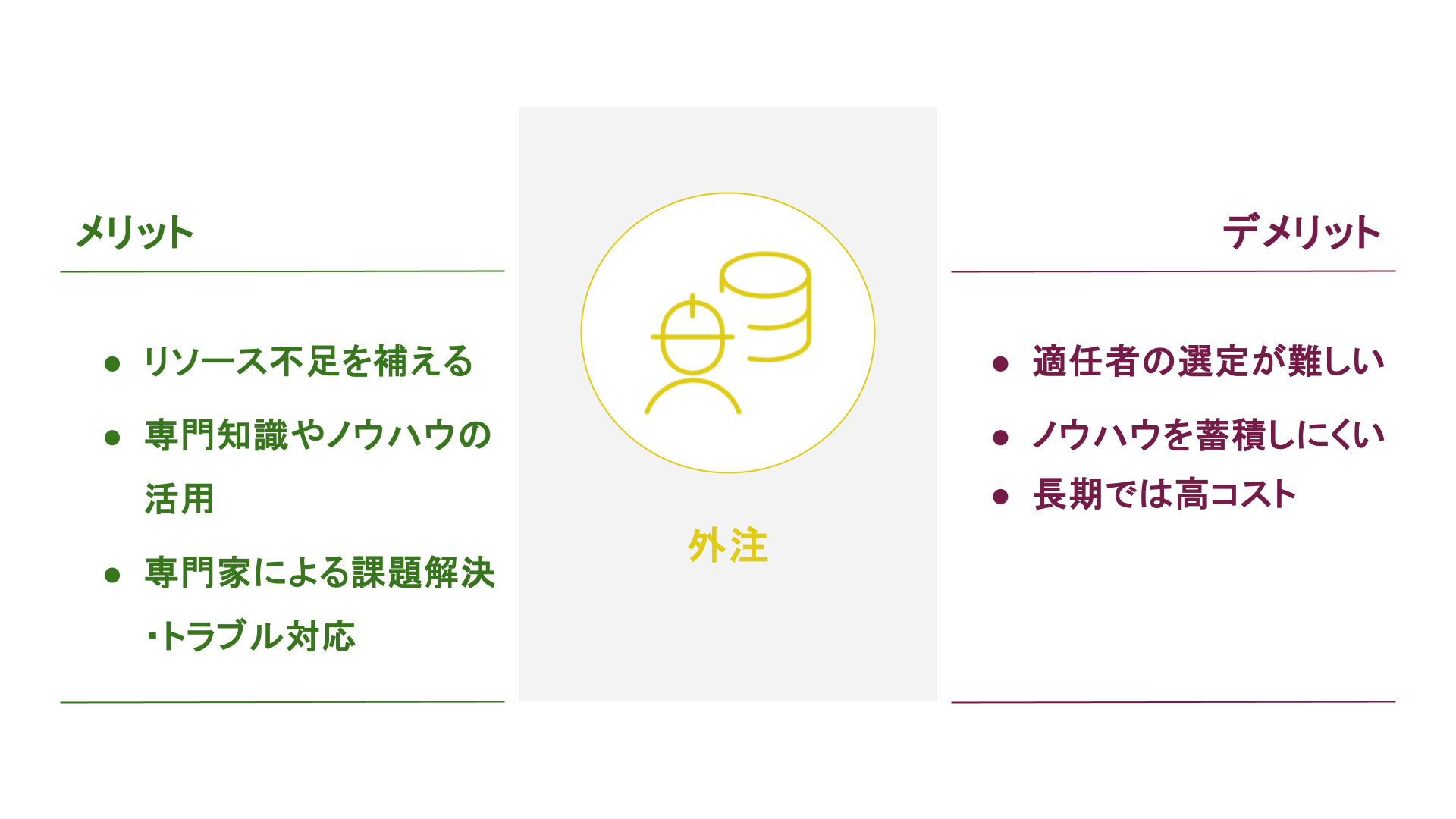

3. マスタメンテ業務の外注

マスタメンテを効率化する方法として、専門業者にメンテ業務を委託する、という手段もあります。

外注は、たとえば、次のような課題や状況に直面している組織に適しています。

- 社内にデータベースに関する知識を持つ人材がいない

- 現在のシステム環境や運用体制に適合させるには複雑な個別対応が必要になる

マスタメンテ業務を外注する最大のメリットは、社内の運用負荷を大幅に軽減できる点です。

専門知識や豊富なノウハウを持つ外部リソースを活用できれば、さまざまなトライアンドエラーをショートカットし、短期間で最適解にたどり着ける可能性があります。

一方、以下のデメリットも考慮する必要があるでしょう。

- ノウハウや経験の豊富な適任者を見極める/見つけるのが難しい

- 連携不足や要件伝達ミスが起きやすく、社内に運用ノウハウや現場感覚が蓄積されにくい

- 外注費に加え、必要に応じてシステムやツールの導入費や利用費を負担しなければならず、長期的には割高になる可能性がある

「本業とは関係のない周辺業務で使うマスタのメンテを効率化したい」「将来的な内製化を見越して期間限定で外注したい」といったケースでは、外注が有力な手段となります。

マスタメンテのお悩み、解決します。

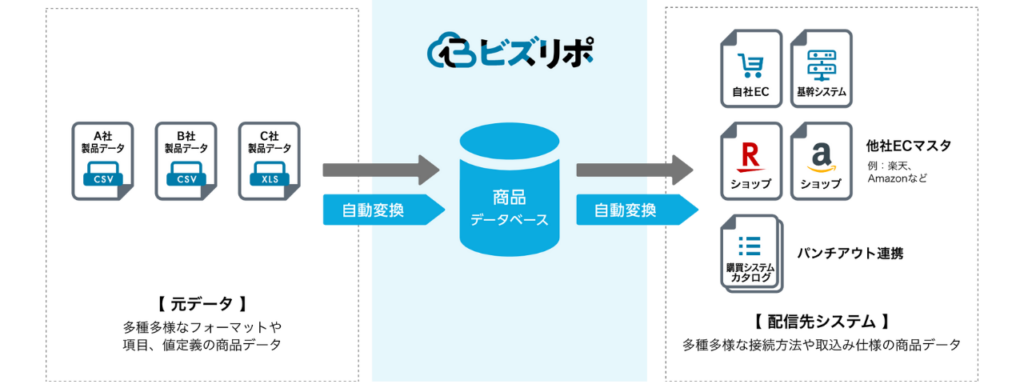

私たちネットレックスでは、強力なデータ統合機能を備えたマスタ管理ツール「ビズリポ」を開発・提供しています。

ビズリポでは、多種多様なデータを一定のルールに従い自動変換し、システム上のマスターデータベースに保持。同時に、多種多様な形式・接続方法で外部に配信することができます。

これにより、複数のシステム・ツールのデータを、統合的なマスターデータに自動変換して一元管理することが可能になります。

月々4万円から利用できるので、エンタープライズ仕様の大規模MDMシステムと比べ、ずっと手軽にお試しいただけます。

下記からお問い合わせいただければ、お客様のユースケースに合った使い方ができるかどうか、実際に操作画面をお見せしながらご説明させていただきます!

少しでも気になった方、いつでもお気軽にお問い合わせください。