データ変換とは?やり方・手法、注意点、よくある失敗例について解説

みなさんの組織ではどのようにデータ変換業務を行っていますか?

本記事では、データ変換の具体的な手法や変換ツールの種類・選び方、成功事例、よくある質問などについて、実際のビズリポでの事例を交えながら解説します。

目次

データ変換とは?

データ変換とは、さまざまなソースから取得した生のデータを、ビジネスの目的に応じて加工・整形し、利用しやすい状態に変換するプロセスのことを言います。

データ品質向上のためのクレンジング処理のみならず、データ形式やデータ構造の変換、統計処理、外部ソースデータの統合によるエンリッチメントなどを含む概念です。

DX化やLLM活用が広がる中、急速に必要性が高まっており、多くの組織で、どのように保有データを変換し資産として有効活用していくかが検討されるようになっています。

データ変換の目的は?

データ変換を行う目的として、以下を挙げることができます。

目的① データ品質の向上

データ変換の目的として、もっとも分かりやすいのはデータ品質の向上です。

データに含まれる欠損・欠落や重複、矛盾、古い情報、不正確な情報などの不良不備を正し、データの正確性や信頼性を高めることを指しています。

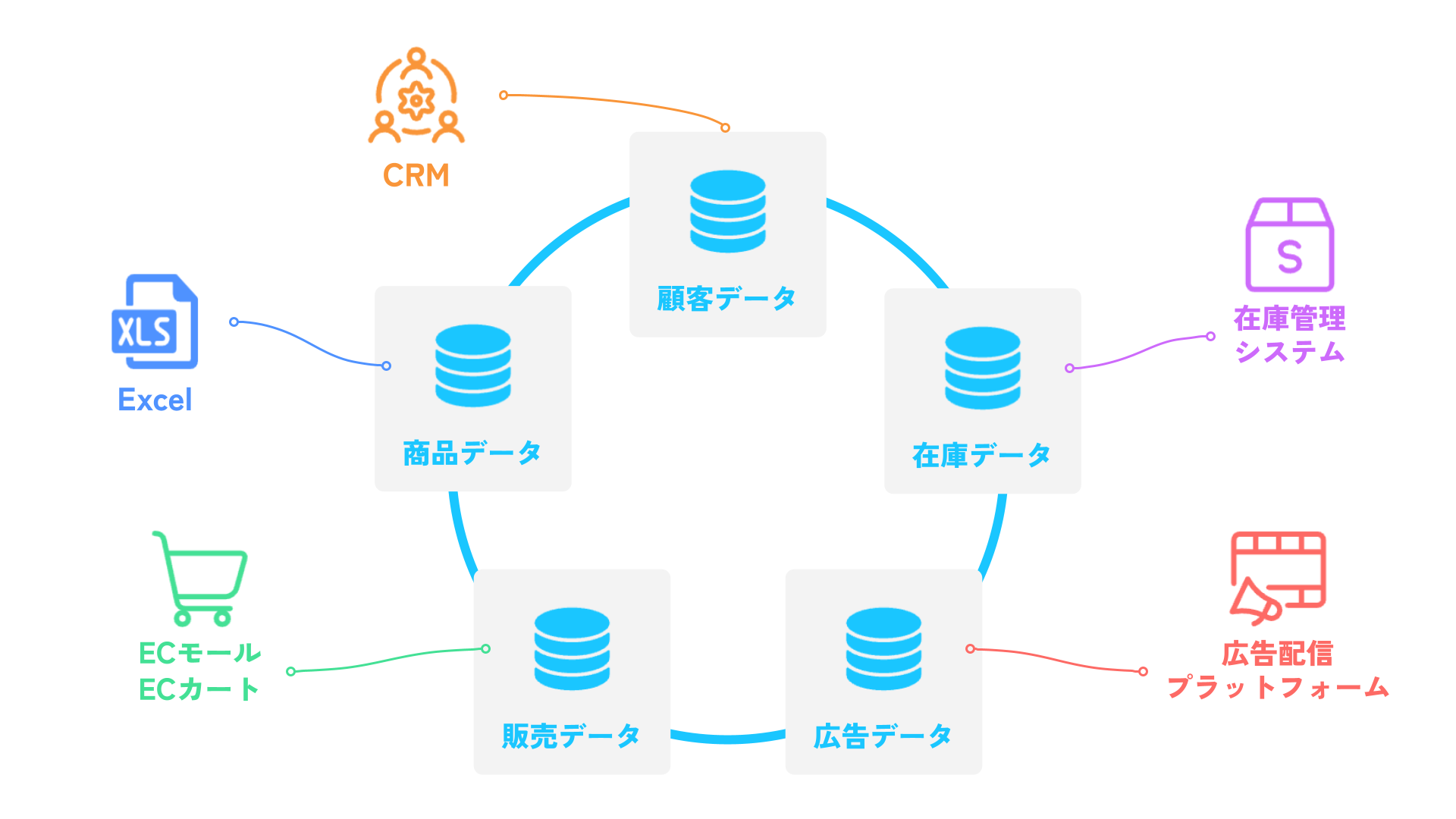

目的② システム間の相互運用性・データ整合性の確保

現代では、ほぼすべての組織が複数のITシステムやプラットフォームを利用するようになっています。しかし実態は、システムごと、プラットフォームごとにデータが分断されてしまい、それがさまざまな非効率を生み出しているとして大きな課題となっています。

こうした課題を解決するため、異なるシステムやプラットフォーム間でデータを連携させたり、データベース接続やAPI連携によって統合運用やシームレスな連携を可能にしたりすることも、データ変換の目的として大きな位置を占めています。

目的③ 分析可能性の向上

ほとんどのデータは、何らかのシステムを効果的に動かすために設計されており、分析することを目的に設計されている訳ではありません。

そのため、生の状態では、分析に使えない形式やそのままでは妥当性や正確性を損ねてしまう例外や異常値を多分に含んでいます。

正確性・妥当性ある分析を行うため、分析したい内容に応じて、データを分析しやすいように加工・整形することも、データ変換の目的の一つです。

目的④ データ管理の効率化

データの検索性や可読性を高め、データを管理しやすくする目的で、データ変換が行われることもあります。

メンテナンス工数やセキュリティリスクを最小限に抑えられるような構造や環境を構築することで、データ管理にかかる人員や工数を抑える狙いがあります。

データ変換が重要な理由は? データ変換のメリットと意義

では、データ変換が必要な理由は何でしょうか。どのようなメリットがあるのでしょうか。

データ変換の重要性とデータ変換によって得られるメリットについて、具体例を交えて紹介しましょう。

人件費削減・人材再配置による収益性向上

人件費の削減は、データ変換によるメリットとして分かりやすい例の一つです。

たとえば、手入力作業を外部データの変換に置き換えるケースなどが挙げられます。一定の変換ルールを定義しておくことで、データの入力や編集、整形にかかっていた人件費を直接削減することができます。

また、これにより、従来のデータ整形作業から解放された人材を、より戦略的な役割に再配置する機会が生まれます。たとえば、変換済みデータからビジネスインサイトを抽出する「データストーリーテラー」、サプライチェーン全体のデータフローを最適化する「プロセスデザイナー」、機械学習モデルに対しデータ変換ルールの教育を行う「AIトレーナー」といった役割です。

こうした人材再配置は、従業員1人あたりの収益性向上に貢献します。

サプライチェーン最適化による在庫コスト削減

製造メーカーや小売・卸売事業者においては、サプライチェーン最適化による在庫コスト削減のメリットがあります。

メーカーや小売・卸売事業者では、在庫コストが一定の経費負担となっているケースが少なくありません。機会損失を減らし、取引先や消費者のニーズに最大限応えるには、常に十分な量の在庫を抱えておく必要があるからです。

適切なデータ変換により、メーカー、卸売事業者、小売店舗、EC事業者など、それぞれが持っている在庫データを連携させることで、受注から納品・発送までのリードタイムを短縮することができます。これが、在庫コストの大幅削減に寄与します。

意思決定の迅速化と質的向上による競争力強化

適切なデータ変換を施せば、データ品質が向上するため、データの分析精度が高くなります。また、部門やシステムごとに分散していたデータを統合しやすくなるため、これまでは得ることのできなかった新たなインサイトを素早く獲得できるようになるでしょう。

これらの効用は、業務における意思決定や経営判断の質的向上につながり、市場参入のスピードアップや競争優位性の獲得に寄与します。

セキュリティとコンプライアンスの強化

データの匿名化、暗号化、トークン化といった変換手法を用いることで、機密情報を保護し、プライバシー規制(GDPR/CCPAなど)への対応が可能になります。

データ変換のやり方は? 具体的なプロセス【7ステップ】

データ変換は、一般的に次の7つの手順で実行します。

順に解説していきましょう。

1. データ検出および把握・理解

まずは、ソースシステムから対象のデータを抽出しましょう。そして、その内容を確認し、全体像を把握します。

たとえば、データベースのテーブル定義やCSVファイルのヘッダー行を確認し、どのようなデータがどのような構造で含まれているか頭に入れていきます。システムの仕様書や操作マニュアルなども参照しておくと良いでしょう。

2. 変換後データの要件定義

今回行うデータ変換の目的 を確認したうえで、変換後のデータに求められる要件を定義していきます。

定義すべき基本項目として以下が挙げられます。

| 要件 | 詳細・具体例 |

|---|---|

| データベース形式 | データをどのような表現形式で記述するかを定義する。たとえば、RDBのテーブル形式、NoSQLのドキュメント形式、キー・バリュー形式、など。 |

| データ構造 | 必要となる属性と各属性の内容および表現方法(文字列・数値などのデータ型、桁数、文字コードなど)を定義する。 |

| 対象範囲 | 変換対象となるデータの範囲を示す。たとえば「2025年1月以降に発生した注文」「商品カテゴリがシューズのデータ」など。 |

| データ品質 | データの正確性や一意性、完全性、有効性などに関して、どの程度の水準を要件とするか定義する。たとえば、正確性の要件であれば、「商品カテゴリ」はカテゴリマスタのカテゴリ名のいずれかに合致すること、一意性の要件であれば、「商品コード」に重複が無いこと」など。 |

その他、必要に応じて要件を追加してください。

3. データプロファイリング(品質チェック)

続いて、データの実際の状態を確認します。

現実のデータは、すべてが【ステップ1】で把握・理解したデータ構造や仕様書の定義通りにはなっていません。設計者の意図しない入力値や異常値、暫定的に入力された値など、データの汚れやノイズが含まれています。

こうした例外が、どこに、どの程度、どんな形で含まれているのか把握していってください。必要に応じて、データプロファイリングツールなどを用いると良いでしょう。

そして、【ステップ2】で定義した要件に照らして、処理が必要かどうか、必要な場合はどのような処理が必要なのか見極めます。

4. データクレンジング

【ステップ3】データプロファイリングの結果を踏まえ、クレンジング処理を設計・実行していきます。

欠損値の補完、データ形式の統一、不正データの削除、重複データの統合、表記揺れの正規化など、目的に応じて必要な処理を施していきましょう。

たとえば、欠損値を「中央値で補完する」、日付のデータ形式を「YYYY-MM-DDに統一する」といった具合です。

データサイズやこの後の処理方法によっては、データクレンジングツールを活用するのも良いでしょう。

▼データクレンジングツールについてさらに詳しく

5. データマッピング

ソースデータとターゲットデータの各項目の対応関係を紐づけ(マッピング)していきます。

たとえば、顧客DBの「customer_id」と受注DBの「buyer_id」を対応付ける、といった具合です。

6. 変換プログラムの作成と実行

【ステップ5】で行ったマッピング定義に基づきデータの変換処理を実行するコード(ロジック)を作成・実行していきます。

変換処理には、SQLやPythonなどのスクリプトを用いるケースが多いです。

これらの言語に関する知識が不足している場合は、GUIベースでマッピング定義や変換処理を実行できるデータ変換ツールの活用を検討するのも良いでしょう。

私たちが提供しているデータ変換機能つきマスタ管理ツール「ビズリポ」でも、GUIベースのマッピング定義・変換処理が可能です。

操作画面など詳しく見てみたい人は、下記より「デモ希望」にチェックしてお問い合わせください。

➾ シンプル&高速データ変換でマスタ自動更新!『ビズリポ』デモ申込はこちら

7. 変換データの検証とレビュー

最後に、変換後のデータの品質を検証します。

データサイズが小さめであれば、ファイルを直接確認していきましょう。データサイズが大きく直接確認が難しい場合は、変換後のデータをターゲットシステムに投入しチェックする方法でもOK。

整合性検証やデータ品質テストなどの機能を備えたデータチェックツールを活用するのもありです。

不備があった場合は、原因を特定し、修正対応を行います。

データ変換の種類&手法【具体的な変換例】

データ変換にはさまざまな種類があります。まずは代表的なデータ変換の具体例を紹介しましょう。

| 変換の種類 | 解説・具体例 |

|---|---|

| 正規化(標準化) | 項目ごとにそれぞれの値の「標準形」を定めた上で、「標準形」と異なる形になっている値を「標準形」に置き換えること。後続の変換工程でスムーズに処理を行うために必要となる 例)カテゴリ名「靴」「シューズ」を「シューズ」に統一する(表記揺れの補正) 例)「12,000」「35万」を「12000」「350000」に統一する |

| インピュテーション(代入) | 欠損値に妥当な値を代入すること。中央値や平均値など、統計的に妥当性のある推定値を用いるのが一般的。認識エラーや文字化け回避、分析時の妥当性確保などの目的で行う |

| エンコーディング(符号化) | 一定の規則に従い、主に文字列データを数値による表現に置き換えること。正確なデータ伝達、サイズ圧縮、互換性確保、プライバシー保護などの目的で行う 例)性別「不明」「男」「女」を数値「0」「1」「2」に置き換える 例)商品カテゴリ「シャツ」「パンツ」を「01」「02」に置き換える |

| 離散化 | 年齢、金額、時間など連続的な数値データを、何かしら意味のある方法に則って区分し、カテゴリデータ(離散データ)に変換すること。パターンや傾向を読み取りやすくする、外れ値の影響を抑える、などの目的で行う 例)金額データを「高」「低」に変換する 例)年齢データを「30代」「40代」に変換する |

| 一般化 | 個別的で粒度が小さいデータをより抽象的で大きな枠組みにまとめ直すこと。詳しすぎる情報を省略・要約することでデータを扱いやすくする、プライバシーを保護するなどの目的で行う 例)「住所」を「都道府県」に変換する 例)「商品名」を「商品カテゴリ」に変換する |

| フォーマット変換 | データセット全体の表現形式やファイル形式を変換すること 例)ソースシステムのデータをCSVで出力する 例)MySQLのRDBをJSON形式で出力する |

| データ統合 | さまざまなソースから集めた異なる構造のデータを、さまざまな変換処理を行うことで共通のデータ構造に揃え、ひとつのプラットフォームに集約すること |

| データ結合 | 共通のキーを持つ複数のデータセットを、キーを使って横方向に突合し1つのデータセットにつなげること。または、同じ構造のデータテーブルを縦方向につなげること 例)受注データの「購入者ID」と顧客マスタの「顧客ID」をキーに受注データと顧客データを結合する |

| データ分割 | 1つのデータセットを複数のデータセットに分けること。行単位で分ける「水平分割」、列単位で分ける「垂直分割」、用途や機能ごとに分ける「機能分割」などがある 例)在庫データから商品データを分割する(機能分割) 例)受注データから今年のデータのみ切り分ける(水平分割) |

| エンリッチメント | 外部ソースのデータを突合することで情報量を増やすこと 例)外部の企業データベースを使って顧客データに電話番号を加える |

| フィルタリング(除外) | ソースデータのうち不要なデータや条件を満たしていないデータをデータセットから除外すること 例)不正確なデータの削除 例)ヘッダーの除外 例)特定カテゴリの除外 |

これらのデータ変換は、以下のような手法を適切に組み合わせることで実行できます。

| 変換の手法 | 解説・具体例 |

|---|---|

| データ型の変換 | データ型を別の型に変換すること 例)文字列型「35万円」を数値型「350」に変換 例)文字列型「2025年6月1日」を日付型「2025-06-01」に変換 |

| データ形式変換 | 値の表示形式を別の形式に変換すること。 例)日付データ「MM/DD/YYYY」を「YYYY-MM-DD」に変換 |

| 文字コード変換 | ターゲットシステムの仕様に合わせて文字コードを変換すること 例)日本語文字などのマルチバイト文字処理 例)「EBCDIC」から「UTF-8」への変換 |

| 文字列操作 | 連結、分割、トリミング、文字列抽出、大文字⇔小文字など、一定のルールに従い文字列を変換・操作すること 例)「氏名」に「姓」と「名」の値を連結した値を入力 例)「事業者名」の値から「株式会社」以外の文字列を抽出した値を入力 |

| 数値・日付操作 | 四則演算、単位変換、日付の加減算など、一定のルールに従い数値を操作すること 例)円をドルに変換 例)「年齢」に「今日の日付」−「生年月日」の値を入力 |

| 条件分岐・論理演算 | IF構文やAND・OR・NOTなどを用いた値の変換のこと 例)「売上」が「0」なら「購入履歴」に「未購入」を入力する |

| 集計・統計処理 | 平均値・中央値・合計値・最大値・最小値などの集計や、偏差値、対数変換、指数変換、累乗変換などの統計処理のこと 例)商品カテゴリごとの「売上」の合計値を「カテゴリ売上」に入力 |

| 論理フラグ生成 | 特定の条件を満たす場合に「1」や「true」などの値を付与しフラグを立てること |

ここで示したものは一例ですが、これらの手法を組み合わせることで、複雑な変換も可能になります。

データ変換ツールの種類と選び方【ETL・ELT・MDM】

データ変換のやり方は? 具体的なプロセス【7ステップ】 でも触れたように、データ変換においては、その工程の一部または全部を助けてくれる効率化ツールが存在します。

ここでは、そのうちのいくつかを紹介しましょう。

ETLツール・ELTツール

ETLツールはデータを「抽出→変換→書き出し(Extract → Transform → Load)」の順で処理することを前提に、ELTツールは「抽出→書き出し→変換(Extract → Load → Transform)」の順で処理することを前提に設計されたツールです。

両者の主な違いをまとめると、次のようになります。

| ETLツール | ELTツール |

|---|---|

| オンプレミスとの相性が良い | クラウドとの相性が良い |

| 大きすぎるデータの変換には不向き | 高速処理に強く大規模データも扱いやすい |

| ステージング環境でデータを変換 | DWHやデータレイク上でデータを変換 |

| GUIによる操作環境が充実 | SQLやPythonによる記述 |

ETLツールが適しているのは、特定の目的で一定のデータ変換を定期的に行うようなケースです。

一方、ELTツールは、クラウド環境に置いている大量のデータを、その時々の必要に応じてまとめて変換し活用する、といった用途が多いようなケースに適しています。

なお、ETL・ELTを謳うプロダクトは数多く存在しますが、いずれも「ETLツール」「ELTツール」と明確に分類できる訳ではありません。あくまでざっくりした分類として理解するようにし、詳しくは製品ごとに何ができるか確認するようにしてください。

▼ETL・ELTツールについてさらに詳しく

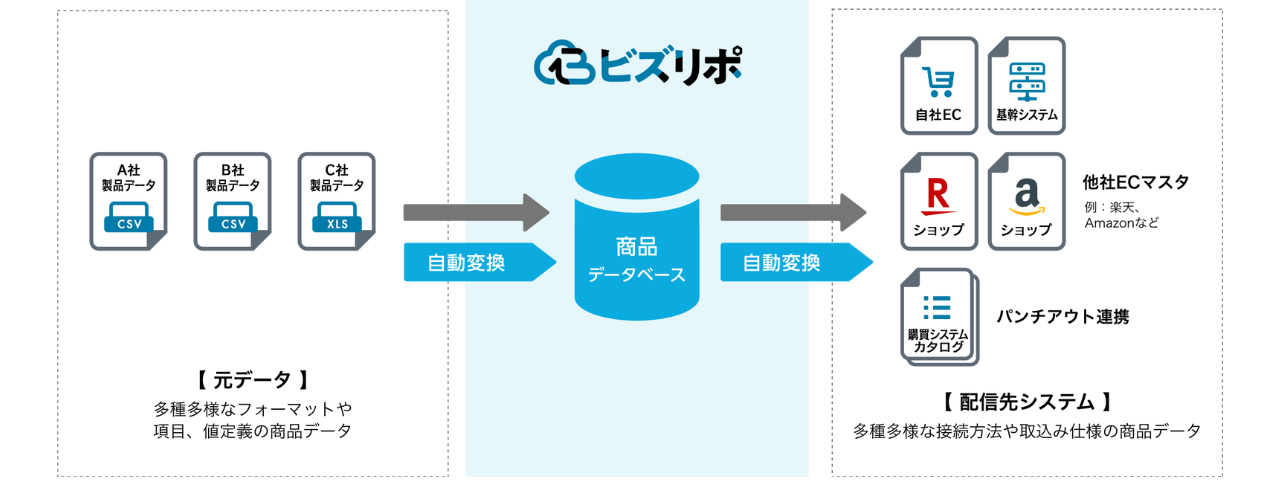

MDMシステム(マスターデータ管理システム)

MDMシステムは、マスターデータの定義・作成・メンテナンスなどを効率化するシステムのことです。MDMシステムもデータ変換機能を備えているものが多く、用途によってはMDMシステムの方が適している場合があります。

たとえば、データ変換のパターンが十数件を超えるようなケース。このようなケースでは、MDMシステムを使ったデータ変換の方が適しています。

データ変換でよく陥る失敗例として、複数のデータ変換パターンが入り組んで複雑化してしまい、管理やメンテナンスに支障をきたしているケースがよく見受けられます。

MDMシステムであれば、中心にマスターデータを据えることにより、

- 「ソースA」「ソースB」「ソースC」から「マスターデータ」に変換

- 「マスターデータ」から「ターゲットシステムD」「ターゲットシステムE」「ターゲットシステムF」に変換

というように、変換パターンに秩序が生まれ、管理しやすくなるのです。

変換パターンが10件を超える可能性がある場合は、MDMシステムを検討してみるのも良いでしょう。

なお、ビズリポでは「エクセルやETL/ELTでデータ変換を行っているけれど管理が大変…」という課題をお持ちの企業様から、随時ご相談を受け付けています。

➾ ETLを導入したけど管理工数が減らない… そんなお悩みから生まれたデータ変換×マスタ管理ツール『ビズリポ』とは?

データ変換を行う際の注意点は? リスクと対策について

データ変換で注意すべきこととして、変換プロセスに潜むさまざまなリスクが挙げられます。

まずはその中から、特にお客様からご相談の多いポイントを一覧でご紹介しましょう。

| リスク例 | 詳細 |

|---|---|

| 人的ミス | 手動でのデータ確認、プログラム作成におけるヒューマンエラー |

| データ品質の劣化 | 正しく変換が行われないことによるデータの価値低下 |

| コスト膨張 | 変換プロジェクト全体の予算超過、計画や見積もりの甘さ |

| システム依存 | 特定ベンダーのツールや技術への過度な依存 |

| 解釈の齟齬 | 単位や形式の変換ミスに伴う工数増や経営判断のミス |

| セキュリティ | 個人情報や機密情報などの誤変換、不適切処理、外部への流出 |

| 陳腐化 | 急激な技術進化への対応の遅れ |

| 法令変更 | データ規制など新しい法令への対応の遅れ |

このようなリスクを軽減するための対策として、ビズリポでは「予防」「検知」「対応」三段階の防御体制構築を推奨しています。

データ変換のリスク対策【1】予防策の整備

まずはリスク事案自体が起きにくい仕組みを整えることが重要です。

たとえば、次のような対策が挙げられます。

- 変換プログラムのバージョン管理

- データ品質基準の標準化

- データベースや変換ツールへのアクセス権限管理

ただし、予防策を厳格化しすぎると、効率や柔軟性を損なうという側面もあります。

効率や柔軟性とのバランスを取りつつ、重大なリスクは避けられるような仕組みを整えるよう意識してください。

データ変換のリスク対策【2】リスク検知策の整備

次に、重大なリスクをはらむトラブル・異常を早期発見するための検出の仕組みを整えましょう。

- 定期的なデータの棚卸しとプロファイリング

- 異常値検出ツールの導入

データ変換プロセスにおけるリスク事案は、発生後すぐに検知し即座に対応できれば、損失を最小限に抑えることができます。

被害が広がってしまう前に問題を検知できる体制を整えておくようにしましょう。

データ変換のリスク対策【3】リスク対応策の整備

最後に、リスク事案検出後の対応手法を整えましょう。

- エラー発生時のロールバック手順確認

- 変更履歴管理

インシデントの内容に応じて、あらかじめ対応手法を決めておくと、問題検知後スムーズに対応することができます。

データ変換の成功事例:リカケンホールディングス株式会社

ビズリポの支援先の1社であるリカケンホールディングス株式会社では、ビズリポを用いた商品データ変換により、2,000万点にも及ぶ商品の出品業務を、10分の1にまで圧縮することに成功しました。

同社は、もともと理化学関連商材の専門商社として、サプライヤーから仕入れた商品を束ね、顧客に卸売する事業を展開していました。さらなる事業拡大を見据えて、新たに自社ECサイトやECモールなど、直販チャネルの拡大を進めていました。

自社ECやAmazon・楽天市場などのECモールに商品を出品するには、各プラットフォームの仕様に合わせた出品用商品データが必要になります。しかし同社の場合、商品数が数千万点に及ぶことがネックとなり、商品データが欠損や表記ゆれだらけになっており、精度の高い出品用データを準備できない状態に陥っていました。

一例を挙げると…

- 同一商品なのに異なる商品名で登録されている

- 同一商品なのに異なる商品カテゴリが付けられている

- 漢字表記とひらがな表記で2つの商品カテゴリが作られている

- サプライヤーによってカテゴリ名の付け方や分類方法が異なる

そこで立ち上がったのが、商品データの変換プロジェクトです。

まず、サプライヤー各社から受け取った商品データを、自社商品マスタの様式に合わせて変換することで、手作業で欠損や表記ゆれの修正をすることなく、自社商品マスタを更新できるようにしました。

その上で、クリーンになった自社商品マスタのデータを、さらに各ECプラットフォームのデータ仕様に合わせて変換。これにより、出品用データを即座に準備できる体制を整備しました。

結果、掲載商品点数は14万件から2,000万件まで拡大。データ受領から商品掲載までの期間も2週間から1日に短縮し、3人いた専任担当者を1人に減らすことに成功しました。

▼ビズリポの導入事例についてもっと詳しく

※「見積もり希望」にチェックして送信ください

FAQ:データ変換に関するよくある質問【随時更新】

最後に、お客様からビズリポチームによくお寄せいただくデータ変換に関する質問を紹介しましょう。

Q1:ETLツールなど検討したが大規模データを扱うエンタープライズ向けでコストが見合わない。中小企業はどうやってデータ変換施策を導入すべき?

A:次の3点を押さえつつ、小さく投資し短期で回収するサイクルを回すことで、細かく効果検証を行うことが有効です。

①重要データの特定

対象データを特に投資回収を見込みやすい重要データに限定する

②既存インフラ・既存リソースの有効活用

データ変換のためにシステムや人材を刷新することは避け、既存の枠組みのまま取り入れられるデータ変換プロジェクトに絞る

③クラウドベースのマネージドサービスを利用

インフラやリソースが足りない場合も、月額課金型のSaaSツールなどを利用することで大規模な初期投資を避ける

Q2:データ変換プロジェクトのよくある失敗パターンは?

A:もっともよくある失敗は、データ変換パターンの複雑化による混乱、それに伴う管理不備です。

マスターデータを作らないまま変換パターンが増えていくと、やがて増殖した変換経路が網の目のように複雑になり、管理・保守が手に負えなくなるケースが非常に多くなっています。

実際、ビズリポでも、このパターンのお悩みを持つ企業様からのご相談がもっとも多いです。

解決策は、まず最初にマスターデータの整備を行うこと。

マスタを作ってから、マスタを中心に「各ソースからマスタへの変換」および「マスタからターゲットシステムへの変換」を整えることで、変換経路を交通整理することが重要です。

ビズリポでは、「マスタを中心に据えたデータ変換体制の構築」をメインに支援を行っています。

データ変換でお悩みの方は下記よりご相談ください。

➾ データ変換のカギはマスタの整備!データ変換×マスタ管理『ビズリポ』への相談はこちら

データ変換のお悩み、ビズリポが解決します。

私たちは、強力なデータ変換機能を備えたマスタ管理ツール『ビズリポ』を開発・提供しています。

ビズリポの特徴は、超強力なデータの自動変換機能。

多種多様なデータをさまざまなルールに従い自動変換し、システム上のマスターデータベースに保持。同時に、多種多様な形式・接続方法で外部に配信することができます。

変換ルールは、あらかじめ対応済みのシステム・プラットフォーム向けだけでなく、独自に定義することもできるので、どのようなデータ/システムとも連携させることが可能。

月々4万円から利用できるので、よくあるエンタープライズ仕様のETL・ELTツールより、ずっと手軽にお試しいただけます。

下記からお問い合わせいただければ、お客様のユースケースに合った使い方ができるかどうか、実際に操作画面をお見せしながらご説明させていただきます!

少しでも気になった方、お気軽にご相談ください。